Archives de l’auteur : Serenissime

Préhistoire maternelle, 2

Aussi loin que remontent mes souvenirs, j’ai voulu un enfant. Des enfants. Être mère. J’avais décidé que je voulais trois enfants et que le premier naîtrait quand j’aurais 26 ans. L’âge auquel ma mère m’a eue. Sans commentaire.

A 25 ans, j’ai eu mon premier emploi stable et un salaire décent. J’étais rentrée dans la fonction publique. Alors je me suis sentie prête. Prête à devenir mère. Mon compagnon d’alors était encore étudiant. Je voulais bien attendre encore. Et puis le temps a commencé à passer. Mes demandes sont devenues plus fréquentes, puis plus pressantes. Je voulais un enfant.

Mon compagnon ne me disait pas non, mais pas oui non plus. Il s’est mis à poser des conditions. Elles m’atteignaient en plein cœur, j’étais révoltée, mais je finissais par plier, par essayer de changer, par y arriver même parfois. Pour découvrir qu’il fallait que je subisse de nouveaux délais, de nouvelles conditions, de nouvelles humiliations: « Je ne pourrai jamais avoir des enfants avec quelqu’un comme toi! ».

Aujourd’hui, je me demande encore comment j’ai pu vivre un tel enfer. Je voyais 30 ans comme une barrière fatidique pour concevoir un premier enfant. On nous le rabâchait suffisamment: après 30 ans la fertilité chute drastiquement! Et je voyais les années défiler avec une panique croissante. Et plus le temps passait, moins je me sentais capable de quitter cet homme. Combien de temps me faudrait-il pour rencontrer la bonne personne? Cela pouvait prendre des années!

J’étais aussi affligée d’une autre angoisse: celle d’être stérile. Une angoisse à l’état pure, fondée sur le néant, ou si, fondée sur le sentiment d’une incapacité générale à être, à réussir, à être heureuse. Comment pourrais-je donner la vie?

J’étais traversée de crises de désespoir qui semblaient donner raison à mon compagnon: mon désir d’enfant était excessif et pathologique. Comment expliquer mon état autrement? Il a fini par essayer de me quitter, sans y arriver: sinon c’est moi qui le quitterais de toutes façons, quand je constaterais à 30 ans qu’il n’était toujours pas capable de m’avouer qu’il se sentait incapable d’être père. Que tout ce chantage n’avait servi qu’à me convaincre de rester, de ne pas l’abandonner.

Et puis mes 30 ans sont arrivés. Et avec eux un apaisement inattendu. La résignation a cédé la place à l’acceptation. Mais il me fallut encore neuf mois, neuf mois pour couper enfin ce cordon et partir vivre une vie nouvelle.

(Lire ici le premier volet.)

Duo

Page blanche

Voilà bien le sujet le plus éculé qui soit. Loin du clavier, les mots fusent, se cherchent, se trouvent, s’organisent, dessinent la silhouette d’un souvenir, le squelette d’une idée, le scénario d’une petite histoire. Ils tournoient, virevoltent, chavirent, virent de bord et disparaissent comme des étincelles dès que la page blanche apparaît.

Parfois, je les poursuis, je voudrais les dresser, les mettre au pas, les mener à la baguette. Et parfois… ça marche! Et les voilà bien alignés devant moi, noirs sur fond blanc, orthographiés, typographiés.

Mais, le plus souvent, ils m’échappent, ils se dissipent dans une brume de songe, comme s’ils n’avaient jamais existé. Et je me sens béante, riche d’un trésor que je ne peux toucher sans qu’il s’évapore.

Alors, comme aujourd’hui, je laisse mes mots s’épancher tout seuls, en les retenant à peine, en vidant presque mon esprit, avec la curiosité inquiète d’une mère poule qui laisse son enfant s’éloigner d’elle pour la première fois.

Noli me tangere

Je me souviens de cette nuit où tu es née.

Je me souviens de cette silhouette dans la pénombre. Est-elle sortie de mon imagination? Personne d’autre que moi ne semble l’avoir vue.

Je me souviens de ce poids du désespoir qui m’a accablée. Je me souviens de cet étau d’impuissance qui m’a broyée.

Et cette silhouette qui s’imaginait discrète, mais oui puisque personne ne peut me dire si elle était vraiment là, dans l’ombre.

Je me souviens de cette phrase lue dans un livre de Michel Odent: les femmes en travail n’aiment pas être observées. Elles ont besoin d’intimité.

J’entends ce cri qui je n’ai pas poussé.

Allez-vous en!

Et vous tous, laissez-moi mettre mon enfant au monde! Laissez-moi retrouver le centre de mon corps, laissez-moi vivre encore cette douleur qui me dit que c’est moi qui accouche!

Délivrez-moi de ce sentiment de trahison qui est comme un poison qui ne cesse de couler dans mes veines…

Nuit

Et tandis que les mondes s’entrechoquent sans bruit, je suis seule sur la ligne d’horizon. On dit que la nuit tombe et que le jour se lève. Mais une nuit de velours s’est levée en moi en déposant ses astres en chacun des points de mon corps.

Une idée du bonheur

La lumière revient un peu chaque jour. Et comme une idée du bonheur affleure, crocus, primevères, jonquilles dans un printemps renaissant. Qu’il est bon de sentir que les nuées et les ombres retournent les unes après les autres dans leur demeure hivernale.

J’ai à nouveau envie d’apprendre à prendre soin de moi et retrouver l’appétit d’une vie. Eclore. Ouvrir les yeux. En profiter tant que cela dure. Me fortifier et m’assouplir. Respirer.

Honfleur

Elégie

Comme un astre éclipsé

Qui sort de la pénombre

L’ombre enfuie

Dans la profondeur

Accepte en son miroir

Tous les astres du ciel

Réverbérations invisibles

Il y a des milliers de ciels

Dans le ciel

Et quand le jour finit

On commence à souffrir

Du trouble des soirs

De l’énigme du silence

Mais que pourrait-il sortir

De notre mer morte

De véritables dieux

Des oiseaux dans la terre

Qui en chantent le deuil

Mais je reviens encore

Je recommence

Arrivée de toujours

Qui m’en irai partout

Où l’eau tranquille

Est si transparente

Dans la fraîche clarté

Et toi où me conduis-tu?

S’effacer

Blue, 2

Je sais, Mardi gras c’était la semaine dernière, mais c’est aujourd’hui que j’y pense, en regardant cette photo. Pas grand rapport entre la couleur bleue et Mardi gras, c’est ce macadam bleu qui m’a tout à coup transporté le jour du Mardi gras de mes 14 ans.

Dans la ville où j’ai grandi, il y a deux lycées et la tradition voulait que nous nous affrontions à coups de farine et d’œufs dans la rue piétonne du centre ville, à mi-chemin des deux établissements.

Je crois bien que cette guerrilla juvénile a fini par être interdite. Peut-être était-elle devenue de moins en moins bon enfant, ou peut-être que les commerçants de la rue piétonne en ont eu assez de devoir fermer boutique ce jour-là. A vrai dire je ne me souviens plus car c’est la seule année où je me suis prêtée au jeu.

La mère de ma copine J. avait dans ses malles une quantité incroyable de vêtements des seventies. Mais le véritable trésor que recelaient ces vieilles fripes, c’était plusieurs paires de chaussures à semelles compensées aux couleurs « printanières » tout à fait dans ce style-là (merci Google…):

C’est donc affublées de chemises cintrées à col pelle à tarte, de pantalons pattes d’eph’ et de nos fameuses plateformes, que nous nous sommes jointes au défilé. Et comme le mois de février est quand même au beau cœur de l’hiver, nous avions des collants bien épais et seyants qu’on pouvait apercevoir à la pointe de nos chaussures.

Marcher avec ces accessoires très vintage, mais néanmoins pesants, nécessite une certaine dextérité qui nous faisait défaut, surtout quand le but de la manœuvre est de courir se mettre à l’abri de projectiles culinaires. Alors, c’est plateformes à la main, et les pieds dans nos collants que nous avons continué la bataille. Et c’est avec des semelles à base d’œufs, de farine et de confettis que nous sommes rentrées chez nous avec des souvenirs plein la tête.

Peur bleue

C’est le titre que j’aurais pu donner à mon précédent article. J’étais en train de l’éditer quand j’ai assisté impuissante à une scène d’horreur domestique. Ma fille, en équilibre sur le ventre, sur l’accoudoir d’un fauteuil, tendait la main aussi loin qu’elle pouvait pour attraper les disques sur l’étagère voisine. Ce qui allait se passer était prévisible mais je n’avais pas le temps d’agir avant que ça n’arrive. J’ai juste eu le temps de m’entendre pousser un cri déchirant pendant qu’elle tombait tête la première sur le sol.

Je l’ai prise dans mes bras en un éclair et je m’assoie pour lui proposer le sein. Mais elle gémit et porte sa main à son front tout marbré et tout à coup mon sang se glace: ses yeux se révulsent. Je sens la panique me piqueter tout le long du corps. Est-elle en train de perdre connaissance? Je m’aperçois que je ne connais pas les numéros d’urgence. Qui dois-je appeler? le 15 me vient à l’esprit mais je ne sais même pas s’il s’agit des pompiers, du samu ou de la police. Je parcours l’appartement en tout sens avec mon bébé dans les bras. Où sont ces fichus numéros d’urgence? Sur le frigo? Dans le tiroir du meuble de l’entrée? Où? Où? Je m’assoie pour reprendre mon calme et proposer à nouveau le sein à ma petiote. Elle continue à gémir et montre son front. Des spasmes de sanglots m’envahissent, auxquels je ne peux pas donner libre court.

Finalement, je décide d’appeler l’homme de la maison. Le 15. Appelle le 15. C’est le samu. Son calme me rassure et tout à la fois me perturbe tant le contraste est grand avec l’état émotionnel dans lequel je suis plongée. Je n’arrive plus à parler. Les sanglots que j’avais réprimé tout à l’heure sortent et me traversent de part en part comme des hallebardes. Malgré tout je me sens un peu mieux.

Pendant ce temps, ma Poupinette, sur mes genoux, semble avoir récupéré. Ça ne me rassure qu’à moitié. Comment savoir si quelque chose de terrible ne couve pas derrière cette apparence de normalité? J’appelle le samu. Quelqu’un répond immédiatement. La voix un peu chevrotante je raconte l’accident et demande ce que je dois faire. On me demande si elle a vomi, si elle a perdu connaissance. On me fait patienter pour me passer un médecin. Mon petit papillon s’affaire sur mes genoux presque comme si de rien n’était. Sans les larmes qui perlent encore à ses yeux et son front rose fushia je pourrais croire que tout ça n’est arrivé qu’à moi.

Je raccroche presque complètement rassurée. Si dans les deux heures qui suivent, ma petite princesse reste tonique, qu’elle sourit, qu’elle joue normalement, c’est que tout va bien. C’est moi qui ai du mal à évacuer ma peur. L’image de ses yeux révulsés passe et repasse dans ma tête. Et quand finalement elle s’endormira pour une petite sieste, je ne pourrai m’empêcher de craindre que jamais elle ne se réveille. Comme au temps de ses premiers mois, quand parfois je vérifiais qu’elle était bien vivante, là, près de moi dans l’obscurité. Comme si j’avais du mal à croire au miracle de cette vie que j’avais donné. Comme si sa vie, la vie, ne tenait qu’à un fil.

Blue, 1

(avril 2007)

Après les mains et la couleur rouge, les pieds et le bleu pour cet autoportrait à quatre pieds.

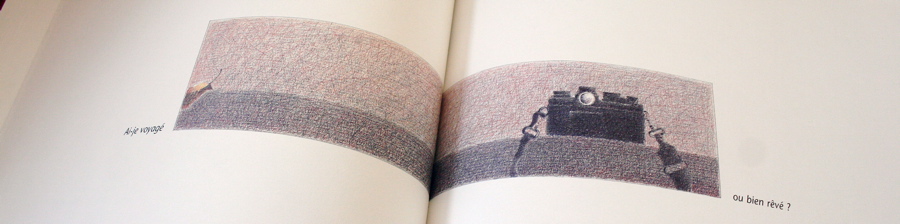

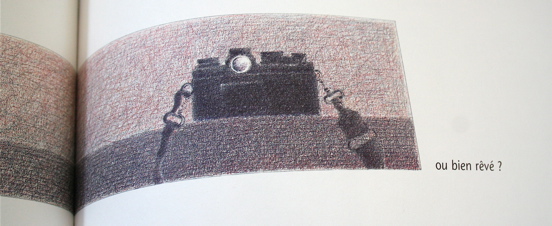

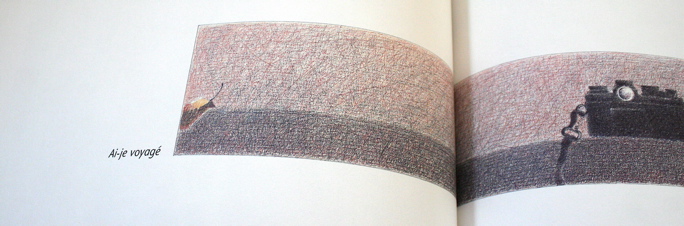

Ai-je voyagé?

Je

Je pourrais vous dire que je n’ai pas le temps. Mais j’aurais l’impression de vous mentir. Vous penseriez que je suis très occupée. Que ma vie est remplie de toutes ces petites choses qui remplissent une vie. Or ce n’est pas ma vie, c’est ma tête qui est encombrée.

Je ne manque pas de temps. Je manque d’espace. Et le temps a besoin d’espace. Comme on a besoin d’air pour respirer. Il ne reste plus d’espace que pour un JE amputé qui cherche son reflet dans les morceaux d’un miroir brisé. Mille petits morceaux de moi. Un puzzle, un rébus, des lettres éparpillées qui cherchent leurs mots et des mots qui cherchent leur sens.

Un je mansardé qui envoie des signaux de fumée par la lucarne. Nuages de pensées fragmentées dans un ciel, rideau sans accroc par lequel s’échapper. Un je évasif, invasif, transparent et fragile comme le verre. Assoiffé, affamé, se nourrissant de lui-même jusqu’à disparaître.

Je pourrais vous dire que je n’ai pas le temps. J’ai trop à faire à repousser les murs de ma prison. A chacun ses loisirs du week end.